Данная статья выпускницы аспирантуры ОЦАД Ивановой Анны Валерьевны делает попытку соотнести истоки распространения почитания преподобного Марона, пустынника Сирийского, с основанием монастыря в его честь. Анализ сведений письменных источников позволяет прийти к выводу, что возникновение почитания святого было связано прежде всего с верой в него как ревнителя о чистоте христианского вероучения. Рассматривается круг учеников Сирийского подвижника, которые имели к нему личные отношения и продолжили заложенную Сирийским отшельником духовную традицию, формулируется их роль в распространении почитания преподобного в V веке.

В конце IV — первой половине V века особое, «индивидуалистическое» направление Сирийского монашества выражается и проявляется в необычайном развитии отшельничества среди представителей этого монашества [3].

Склонность к строгой суровой жизни как отличительная черта Сирийских монахов предрасполагает к появлению новых и экстраординарных форм подвижничества, рождает индивидуальные способы преодоления своего естества. стремление к новым и более трудным подвигам, большей строгости жизни обнаруживается как у Сирийских отшельников, так и в некоторых Сирийских киновиях. В этот период зарождаются экстремальные формы преодоления своего человеческого естества, такие как столпничество, молчальничество, воскизм (жизнь под открытым небом). Воскизм (βοσκοἰ, что значит «пасущиеся») — это вид подвижничества, особенно часто встречавшийся в Месопотамии и нашедший распространение в Сирии. По свидетельству Созомена, «такое название дано им потому, что они не имеют жилищ, не едят хлеба и вареной пищи и не пьют вина, но, живя в горах, всегда славословят Бога молитвами и песнями по уставу Церкви... Когда же наступает время вкусить пищу, каждый из них, взяв серп, отправляется бродить по горе, будто пасущееся животное, и питается растениями...» (Эрмий Созомен, «Церковная история», VI, 33). Феномен отшельнической жизни достигает своего апогея в последние десятилетия IV века, чтобы затем понемногу раствориться в киновийном движении [9].

На этот особый период в истории Сирийского монашества приходится время подвигов преподобного Марона, одного из основателей жизни под открытым небом в Кирской области северной части Сирии[1].

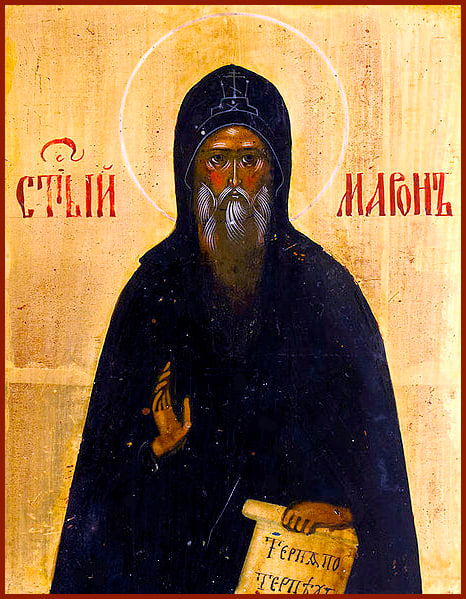

Задача данной статьи — рассмотреть истоки возникновения почитания преподобного Марона и сопоставить дальнейшее развитие почитания с основанием монастыря в его честь. Настоящая работа является продолжением серии публикаций автора, посвященных обзору современной историографии вопроса [4] и исследованию иконографии преподобного Марона [5].

Возникновение местного почитания

Краткое описание жизни Сирийского отшельника содержится в агиографическом сочинении блаженного Феодорита, епископа Кирского «История Боголюбцев. Повествование о святых подвижниках христианского Востока» [15].

Трактат состоит из тридцати глав кратких жизнеописаний местных Сирийских подвижников, и первые двадцать глав посвящены отшельникам, которые к 437–438 гг., когда епископ Феодорит писал своё сочинение, уже скончались [2]. Жизнеописание преподобного Марона относится именно к этой части, следовательно, подвижника к этому моменту уже не было в живых. Оставшиеся главы содержат биографии отшельников, современных блж. Феодориту, которые ещё были живы ко времени написания сочинения. Четырнадцать глав описывают подвиги отшельников и затворников, которые жили в пустыне под открытым небом непосредственно в окрестностях Кира. Именно в Кирской области особенно процвело отшельничество, что подтверждает блж. Феодорит, упоминая в произведении имена двадцати отшельников из этого района северной Сирии. Необычные поступки, в которых не отказывали себе эти подвижники являются поистине поразительными. Отвергая не только все атрибуты цивилизованной жизни, они применяли к себе немыслимые способы самоумерщвления. Жизнеописание каждого из аскетов, среди которых были и женщины, составляет общую картину подвижнического образа жизни, который вели иноки Сирийских пустынь в конце IV–V веках.

«Одни из них подвизаются совместно, соединяясь между собой в общества (бесчисленно множество таких сообществ!), и таким образом стяжают себе нетленные венцы, достигая желанного восхождения на небо. Другие, избрав жизнь уединенную и желая беседовать с одним только Богом, лишают себя всякого утешения человеческого и получают себя всякого утешения человеческого и получают этим способом победные венцы. иные из них славословят Бога, живя в хижинах, другие – в шатрах, а третьи проводят жизнь в пещерах. А многие (о некоторых из них мы уже упоминали) не хотят даже иметь ни пещеры, ни хижины, ни палатки, но, живя под открытым небом, переносят все превратности погоды: то мерзнут от сильнейшего холода, то опаляются солнечными лучами. У этих последних подвижников жизнь опять же различна: одни постоянно стоят, другие – иногда стоят, а иногда сидят. и еще: одни окружают себя какой-нибудь стеной и уклоняются от встреч с посторонними, а другие лишают себя всякой ограды и предстоят глазам всех, желающих их видеть [8, c. 230].

Регион, который служил естественным окружением для преподобного Марона и отшельников, о которых говорится в «истории Боголюбцев», до последнего времени являлся одним из важных районов археологических исследований в северной Сирии и был внесен в 2013 году в список всемирного наследия ЮнесКо, включающий объекты находящиеся под угрозой [11]. Район окружен древними городами: Кир — на севере, Апамея — на юге, Антиохия — на западе, Халкидон и Алеппо — на востоке. Большая часть этого региона состоит из двойного ряда гор, вокруг которых простираются большие и плодородные внутренние равнины. «Вообще Сирийские подвижники любили селиться и подвизаться на горах. Это был своего рода нравственный культ высот» [3].

В памяти христианской Церкви имена этих святых отцах и женах сохранились только благодаря личному знакомству блж. Феодорита со многими из них и предпринятому им труду по описанию жизни и подвигов[2].

об обстоятельствах возникновения и начале развития почитания преподобного Марона известно немного. В тексте отсутствуют упоминания о годах рождения и блаженной кончины преп. Марона. однако, ученый — маронит аббат Пол нааман обозначает временной диапазон, в который произошла кончина преподобного — с 407 по 423 годы [14, с. 59]. французский исследователь Пьер Каниве также отмечает, что преставление преподобного случилось до 423 года. именно в этот год блж. Феодорит занял кафедру в Кире. на 410 год как на приблизительную дату кончины святого Марона указывает в своей докторской диссертации по истории Антиохийского Патриархата архимандрит Макарий Тайяр, использовавший в работе греческие исторические источники [7].

Поселившись на холме, где ранее было идольское капище и приносились языческие жертвы, он жил и подвизался под открытым небом, соорудив шалаш, который редко использовал. согласно П. Каниве, эта гора была посвящена языческой богине Артемиде Парсайя [9, с. 199]. несомненно, место своего подвижничества, известное и почитаемое людьми до христианизации региона, было выбрано преп. Мароном неслучайно. Автор очерка о Сирийском монашестве свщм. Анатолий (Грисюк) подчеркивает, что Сирийские подвижники вообще много содействовали искоренению давно существовавших в их отеческих пределах ересей. Дарованная Господом способность исцелять от различных болезней, в особенности горячки (огневицы) и исступления (трясавицы) и изгонять бесов привлекала к нему множество страждущих. исцеляя болезни тела, Марон излечивал и души приходивших к нему от присущих каждому различных страстей. его духовного утешения и духовной совета искали многие. о широкой известности и авторитете Марона в Кирской области красноречиво говорит и тот факт, что к нему приходили даже иноверцы-иудеи. Этот эпизод стал известен блаженному Феодориту от иакова, ученика Марона, который был непосредственным свидетелем их посещения [8, с. 91].

Примечательно, что между отшельниками, жившими по соседству друг с другом, существовало общение. Так, Марон почитал старца Зевина (Зебинаса), стяжавшего дар непрестанной молитвы и проводившего дни и ночи в молитвенном стоянии:

«Зебинасу удивлялся и великий Марон, который всем посещающим его повелевал сходить к старцу и принять от него благословение» [8].

отметим, что блж. Феодорит называет Марона великим, подчеркивая высоту его подвигов и богатство духовных дарований.

После краткой болезни и последовавшей за ней блаженной кончины преподобного жители близлежащих селений устроили спор об обладании его мощами. обитатели селения, соседствующего с холмом, местом подвигов и упокоения святого, вышли все вместе и силой захватили тело почившего отшельника. Таким образом, сразу после кончины обнаруживаются свидетельства его почитания как святого. Благоговение местных жителей нашло свое выражение в постройке большого храма в честь святого отшельника, куда и были положены мощи — так прижизненное почитание подвижника получает свое непосредственное продолжение. на сегодняшний день традиция связывает руины храма на холме Калюта недалеко от деревни Брад с храмом, построенным местными жителями сразу после кончины преподобного [6, с. 73].

Круг учеников преподобного Марона

Пример пустынника, выбранный им образ жизни под открытым небом вдохновил многих подражать ему в крайних аскетических подвигах. суть его опыта угождения Христу была воспринята учениками, подвизавшимися вместе с ним предположительно до 406 года [9, с. 200]. среди непосредственных учеников святого Марона, имевших с ним общение, поименно известны трое — иаков, Лимней и Домнина их память также вошла в древние синаксари и месяцесловы).

некоторые современные ученые добавляют в этот круг Авраамия (Авраам, епископ Каррийский) [см. «The origins of the Maronites: People, church, Doctrine», Br.Michael sandrussi (электронный ресурс)] однако этому не находится подтверждения у блж. Феодорита.

В житии самого Марона блж. Феодорита мы находим упоминание об иакове (иаков отшельник или иаков Кафра-Рахимский).

Подвизаясь некоторое время вместе под водительством Марона и восприняв его образ жизни, иаков, в подражание своему учителю, удаляется на холм, к востоку от города Кир. Лишенный какого-либо сооружения, защищающего его, он находился под открытым небом в любое время года — жару или холод, оставаясь незащищенным от непогоды .

иаков всегда находился у всех на виду, перенося так и тяжелые болезни. «Зимой он часто проводил по три дня и по три ночи пав ниц и молясь Богу, и снег засыпал его так, что не было видно ни одного лоскута его одежды. Часто соседи, разгребая наваливший снег лопатами, вытаскивали из-под него старца» [8, с. 181]. единственной пищей отшельника являлась смоченная в воде чечевица, а воздержание от воды доходило до пятнадцати дней. Железные цепи, вериги покрывали тело подвижника от шеи до поясницы. начав подвижнический образ жизни с затвора в небольшом жилище, иаков, следуя примеру преп. Марона, решился на еще более трудный путь и тридцать восемь лет провел под открытым небом. Крайняя суровость его трудов была вознаграждена обильными дарами Божественной благодати, в которых также прослеживается сходство с учителем: его молитвами прекращался лихорадочный озноб и погашался пламень горячки. силой молитвы подвижник изгонял бесов и даже воскресил ребенка.

При жизни иакова появляются свидетельства его почитания как святого. иногда оно выражалось в необычных формах, что и отражено в нескольких эпизодах его жития. Блж. Феодорит, автор жития и непосредственный свидетель жизни аскета, приводит рассказ, как тело тяжелобольного, но живого подвижника, также стало предметом пререканий и вооруженного конфликта между местными и городскими жителями, которые попытались его унести. В свою очередь, деревенские жители отстояли и вернули себе тело аскета, горячо ими любимого, а из желания иметь у себя святыню начали вырывать волосы бездыханного святого. Реликвией почиталась и земля с горы, где подвизался отшельник – паломники уносили частицы этой земли в уповании получить от этого пользу.

следует отметить, что епископ Феодорит был лично знаком с иаковом и относился с особым благоговением к нему, неоднократно обращался за молитвенной поддержкой к иакову и получал помощь в борьбе с последователями маркионитской ереси. Примечательно, что епископ Кирский к обоим подвижникам — учителю и ученику — применяет эпитет «великий». Впоследствии иаков стал настоятелем монастыря в Кафра-Рехиме [14, с. 77].

одновременно с иаковом на гору к великому Марону пришел Лимней, до этого находившийся в сподвижниках в небольшой общине старца фалассия. следуя примеру религиозной жизни своего учителя, вдохновленный его примером, он также выбирает жизнь под открытым небом, «огражденный одной голой стеной, камни которой не связаны между собой даже глиной» [8, с. 196]. Можно проследить сходство со святым Мароном, когда Лимней оказывает человеколюбие к ближним, принимая всех приходящих к нему за исцелением или духовным советом. Лимней пошел дальше своего старца и не только принимал приходящих к нему за исцелением, но организовал приюты для слепых и нищих, собрав их вокруг себя на горе, побуждая их молиться и славить Бога. cходство аскетических подвигов учителя и ученика получает продолжение и в сходстве благодатных даров – подобно Марону Лимней совершает чудотворения: исцеляет различные болезни, изгоняет бесов. на момент написания произведения Лимней подвизался под открытым небом, одинаково с иаковом, тридцать восемь лет.

среди учеников блж. Феодорит упоминает и о женщине — подвижнице Домнине, которая подражала своему учителю Марону в суровых подвигах. Так Домнина построила себе палатку из хвороста в саду имения, которое принадлежало её семье, матери и братьям, и находилось в окрестностях Кира, являя таким образом пример крайнего стеснения в отношении жилища. Крайнее воздержание — смоченная в воде чечевица являлась единственной пищей подвижницы – изнурили ее тело, так что кожа стала

«очень тонка и подобна пленке» [8, с. 239]. Дважды в день, утром и вечером, она молилась в расположенном неподалеку храме. Проявляя попечение о доме Божием, Домнина убедила «мать и братьев тратить свое богатство на дом Божий». своим богатством она служила и всем приходящим к ней, предлагая остановиться им на ночлег у священника своего селения и принося им все необходимое. Принимая всех желающих видеть ее — мужчин и женщин — Домнина закрывала лицо покрывалом, доходящим до колен. необходимо упомянуть и редкий дар слез, который стяжала подвижница.

отличаясь добродетелью страннолюбия, «... Домнина не пренебрегала и другими видами добродетели: по возможности она оказывает услуги тем великим подвижникам, о которых мы уже упомянули, и тем, о которых пока умолчали» [8]. Таким образом, пользуясь богатством своей семьи, Домнина оказывала поддержку как отшельникам Кирской области, которые добывали себе пропитание либо от земли, на которой проводили жизнь, либо поддерживались благотворительностью верующих. Возможно, именно так она узнала об аскете Мароне и последовала его примеру, переняв добродетели своего учителя. Любовь к Богу также сопровождалась у нее с любовью к ближним.

Полагаясь на свидетельства блж. Феодорита о преподобном Мароне и круге его учеников, мы можем заключить, что во время своей земной жизни, святой имел последователей, подвизавшихся только под открытым небом, не в стенах монастыря, и до 449 года (год завершения написания трактата блаженного Феодорита) не существовало монастыря, носящего имя преподобного Марона. Как свидетельство особого почитания Марона в непосредственной близости от места подвигов святого был возведен храм. Мы увидим, что первый монастырь в честь Марона, отшельника, всю жизнь подвизавшегося в Кире, появится в другой области – в окрестностях Хомса.

Основание монастыря и посвящение его преподобному Марону

свидетельство об основании монастыря и посвящения его святому Марону мы находим у арабского историка и эмира княжества Хама Абу аль-фида. он указывает на образование обители в окрестностях Апамеи в 452 году в своем главном сочинении «Краткая история рода человеческого», которое описывает события по 1331 год:

«Во время второго года своего правления (452), Маркиан отдал приказ построить монастырь Марона в Хомсе» [10].

Пустынножитель Марон оставил после себя круг учеников и последователей. однако монастырь в его честь был основан не монахами – подвижниками, но по указу императора через год после им же созванного Халкидонского собора (451). Подобный факт ставит вопрос об историческом контексте, который и способствовал распространению почитания святого в Сирии. Христологические споры, будоражившие империю, особенно в ее восточных провинциях, Сирии и Египте, поставили императора перед необходимостью созыва собора. епископ Кирский Феодорит, представитель антиохийской школы богословия, был непосредственно вовлечен в споры середины V века. Высланный со своей кафедры после разбойничьего собора (449), до восшествия на царский престол Маркиана (450) он безвыходно жил в монастыре близ Апамеи, где пребывал в юности и получил воспитание. император Маркиан возвратил ссыльному епископу свободу, но тот все еще оставался в монастыре, пока не призван был для присутствия на собор в Халкидоне, осудившего монофизитскую ересь и давшего диофизитское вероопределение. Пришедший к власти император с помощью Вселенского собора стремился достигнуть единства веры в Церкви империи на основании диофизитского учения папы Льва и, тем самым, обеспечить и политическую стабильность. Ряд строгих законов против еретиков (главным образом, против монофизитов), незамедлительно последовавших после Халкидонского собора, включал, в том числе, запрет на устройство ими общежитий и монастырей.

именно на соборе в Халкидоне монастыри впервые стали предметом канонической регламентации на таком уровне. на основании ряда принятых правил монастыри из частного общества превращаются в церковный институт.

специально этой теме посвящено 4–е правило собора «…рассуждено, чтобы никто нигде не созидал, и не основывал монастыря, или молитвенного дома, без соизволения епископа града. Монашествующие же в каждом граде и стране да будут в подчинении у епископа…» [1, с. 762].

Таким образом, основание и строительство новых монастырей в империи становилось возможным только с разрешения местного епископа, в подчинении которого должны находиться и сами монашествующие.

с учетом этого факта появляется возможность определить, кто действительно стоял за основанием монастыря в Апамеи, и почему он выбрал имя отшельника Марона, подвизавшегося на горе в окрестностях Кира, для основания монастыря в другом регионе? Какая связь могла существовать между почитанием святого в Кирской области и строительством монастыря в другой епархии? Вероятно, главная действующая роль в этом принадлежала Кирскому епископу Феодориту, который был одновременно близко знаком и с императором, и с епископом Апамеи Домном [13, с. 72]. испытывавший особую привязанность и почитавший иакова, ближайшего ученика Марона, именно он мог предложить и поддерживать основание монастыря. император, в своем стремлении укрепить доктрину собора, решил основать монастырь, насельники которого бы выступали защитниками определений IV Вселенского собора и остановили распространение ереси. В то же время епископ Кирский Феодорит, который в полной мере знал о безупречной репутации и авторитете святого Марона от его учеников и последователей, предложил его имя для посвящения монастыря. Авторитет подвижника мог быть использован для достижения цели императора — утверждения мира и единения в Церкви. Таким образом, имя Марона стало орудием борьбы с ересью монофизитства.

Поскольку обычай давать имя человека монастырю является показателем его почитания, которое сохраняет память и добродетели святого, несомненно преподобный Марон пользовался значительным авторитетом в монашеской среде северной Сирии и ученики и последователи вдохновили Кирского епископа присвоить монастырю имя уважаемого аскета [14]. Вероятно, обитель вобрала последователей Марона, почитавших его как истинного приверженца православной веры.

Выбор имени для посвящения красноречиво говорит о прославлении одного из проявлений святости Марона — ревнителя чистоты христианского вероучения, сокрушении идолов. Таким образом, в последующие столетия в многоплановом почитании Марона именно эта грань — защита веры — послужила основанием, особо важным фактором для дальнейшего развития и распространения под воздействием местных реалий того периода в Сирии и Ливане.

В VI веке монастырь считался оплотом халкидонитства, его игумен был архимандритом (экзархом), надзирающим над другими монастырями провинции Сирия Вторая, столицей которой была Апамея на реке оронт. на этот факт указывает В.В. Болотов, приводя в свидетельство документы VI века. один из них, датированный 517 годом и являющийся коллективным письмом архимандритов и монахов провинции к папе Гормизду, подписан следующим образом: «Александр, Божественною милостью пресвитер и архимандрит монастыря Марона». следующий документ относится к поместному собору 536 года против патриарха Анфима. Участник собора и делегат от монастыря Марона поставил подпись: «Павел, апокрисиарий обители блаженного Марона, Экзарх монастырей Сирии секунды» [1, с. 668–669].

Эстонский ученый Артур Выбус, изучавший Сирийскую монашескую традицию, подчеркивает, что монастырь святого Марона был прославляем не только как центр правильного догматического учения, но и как обитель, в которой насельники ведут строгую аскетическую жизнь [16, с. 252].

В заключение необходимо отметить, что с момента основания монастыря близ Апамеи на берегу реки Оронт почитание преподобного Марона приобретает все более широкий характер [12], чтобы к концу VII века выйти за границы Сирии и получить распространение в Ливане, где и поныне прославляется святой пустынник (так, день памяти святого Марона, 9 февраля, является государственным праздником и широко отмечается по всей стране).

Список литературы

[1] Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви III–IV. история Церкви в период Вселенских соборов. — Минск: Белорусская Православная Церковь, 2011. 768 с.

[2] Глубоковский н. Блаженный Феодорит, епископ Кирский: его жизнь и литературная деятельность. — М., 1890. Том II. 415 с.

[3] Грисюк А., митр. исторический очерк Сирийского монашества до половины VI века // Андреевский вестник. 2002. № 2 (6).

[4] Иванова А.В. Почитание преподобного Марона, пустынника Сирийского: очерк историографии XX–XXI вв. // Христианство на Ближнем Востоке. 2017. № 3. с. 29-35.

[5] Иванова А.В. иконография преподобного Марона как аспект почитания святого // Христианство на Ближнем Востоке. 2018. № 4. с. 21-31.

[6] Родионов М.А., сарабьев А.В. Марониты: традиции, история, политика. — М.: ин-т востоковедения РАн, 2013. 501 с.

[7] Тайяр Макарий, архим. история Антиохийской Православной Церкви от ее основания до начала XX века. — сергиев Посад: МДА, 1978. Том 1. 134 с.

[8] Феодорит Кирский, блаж. история боголюбцев с прибавлением

«о божественной любви» / Пер. А.и. сидорова. — М., 1996. 230 с.

[9] Сanivet P. Le monachisme syrien selon Theodoret de cyr. 1977.

317 p.

[10] Historia anteislamica, arabice. ed. H. fleischer. — Lipsiae: Vogel.

1831. 112 p.

[11] List of World Heritage in Danger. Unesco World Heritage center // URL: http://whc.unesco.org/en/danger (15.01.2020).

[12] Moosa M. The Maronites in history. — syracuse University Press, 1986. 31 p.

[13] naaman P., Abbot. Theodoret de cyr et le monastere de saint Maroun. — Kaslik, Liban, 1987.

[14] Тaaman P., Abbot. The Maronites: The origins of an Antiochene church: A Historical and Geographical study of the fifth to seventh centuries. 2009. 199 p.

[15] Theodoretus Historia religiosa // Patrologiae cursus completus (series Graeca) / ed. par J.-P. Migne. en 161 t. Paris, 1857–1866. Vol. 82. P. 1283-1522.

[16] Vӧӧbus A. History of Asceticism in the syrian orient. Vol. II. ear-

Ly monasticism in Mesopotamia and Syria, Louvain, 1960.

[1] Кир — ныне развалины Талль-эн-наби-Хури, в 70 км к северо-западу от Алеппо и 28 км к северу от Аазаза.

[2] Церковное предание хранит память об этих подвижниках. Значительная часть разделов книги вошла в древние синаксари и месяцесловы. Подобная практика была воспринята и в Древней Руси.

Источник: Иванова А.В. Основание монастыря в честь преподобного Марона в 452 году: к вопросу возникновения почитания Сирийского пустынника // Миссия конфессий. 2020. Т. 9. № 5 (46). С. 513-518.